출처: https://blog.naver.com/c9book/221168247419

플랫폼의 본래 의미는 기차역의 승강장이지만, 현대에는 경제적 의미로 사용되는 경우가 많다. 승강장은 다수의 승객이 대규모로 승하차하는 장소이며, 이를 경제학적으로 해석하면 플랫폼(Platform)은 대규모 공급과 수요를 연결하는 매개체로 정의할 수 있다.

예로 대형 마트를 들 수 있다. 마트는 생산자와 소비자를 연결하는 중개자 역할을 수행하며, 상품이 마트에 진열되기까지 여러 유통 단계를 거친다. 최종적으로 마트는 생산자와 소비자가 거래를 수행할 수 있는 장을 제공한다. 이 과정에서 수요와 공급이 한 공간에 모이며, 마트는 판매 성사에 따라 수수료를 취득한다. 수수료의 규모는 마트의 입지, 규모, 지역 등에 따라 달라진다.

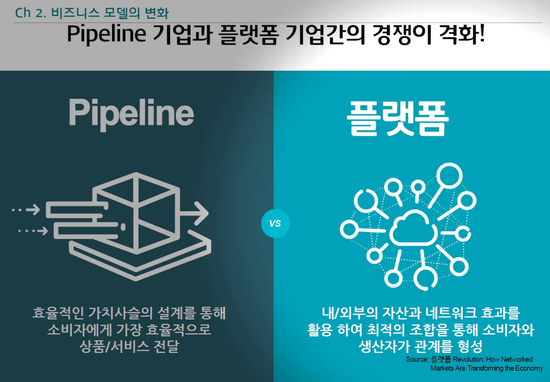

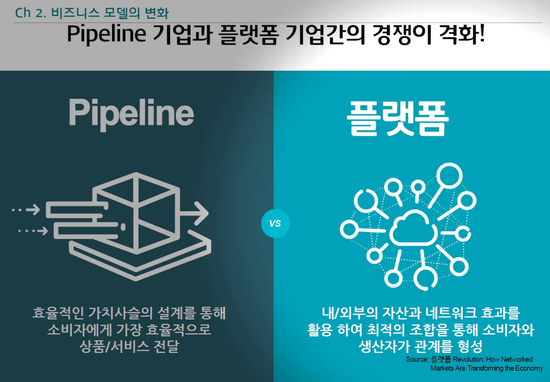

플랫폼 도입 이전의 전통적 생산/판매 방식은 파이프라인(Pipeline)이라 한다. 파이프라인 구조에서는 생산자와 소비자가 일방향으로 연결되며, 상품/서비스의 창출과 이동이 단계적으로 진행된다. 소비자가 제품을 구매하면 거래가 종료되는 것이 특징이다.

반면 플랫폼 구조에서는 다수의 생산자와 소비자가 상호작용하며 가치를 교환한다. 이는 단방향 흐름이 아니라 네트워크 효과를 기반으로 한 양면 시장을 형성한다.

경제적 관점의 비교

플랫폼은 수익 구조에 따라 다음과 같이 구분된다.

락인(Lock-in) 전략은 이용자 충성도를 높이는 대표적 방법이다. 예컨대 오랜 기간 윈도우를 사용한 사용자가 맥OS로 전환하려면 새로운 환경에 적응하는 학습 비용이 발생하며, 이는 전환 장벽으로 작용한다. 플랫폼 사업자는 이러한 전환 비용을 높이거나 자사 생태계의 혜택을 강화하여 이용자가 이탈하지 않도록 한다.

플랫폼 선점은 곧 안정된 이해관계자 생태계를 확보했다는 의미이며, 이는 충성도 높은 고객 기반을 형성한다는 것을 뜻한다. 시장을 조기에 장악하면 이해관계자들이 자발적으로 시장을 유지·확장하며, 비교적 낮은 비용으로도 성장 동력을 지속할 수 있다. 이러한 이유로 구글, 애플, 아마존, 페이스북, 마이크로소프트 등 글로벌 IT 기업들은 인공지능 플랫폼 선점을 위해 지속적으로 투자하고 있다.

아마존(Amazon)은 온라인 서점에서 출발하여 전자상거래 기업으로 성장하였으며, 이후 클라우드 컴퓨팅 서비스 AWS(Amazon Web Services)를 구축하였다. 현재 클라우드 시장 점유율 약 70%를 차지하고 있으며, 이를 기반으로 인공지능 플랫폼 서비스도 제공한다. 대표 서비스인 아마존 렉스(Lex)는 음성 인식과 자연어 처리 기술을 기반으로 대화형 인터페이스를 구현할 수 있다.

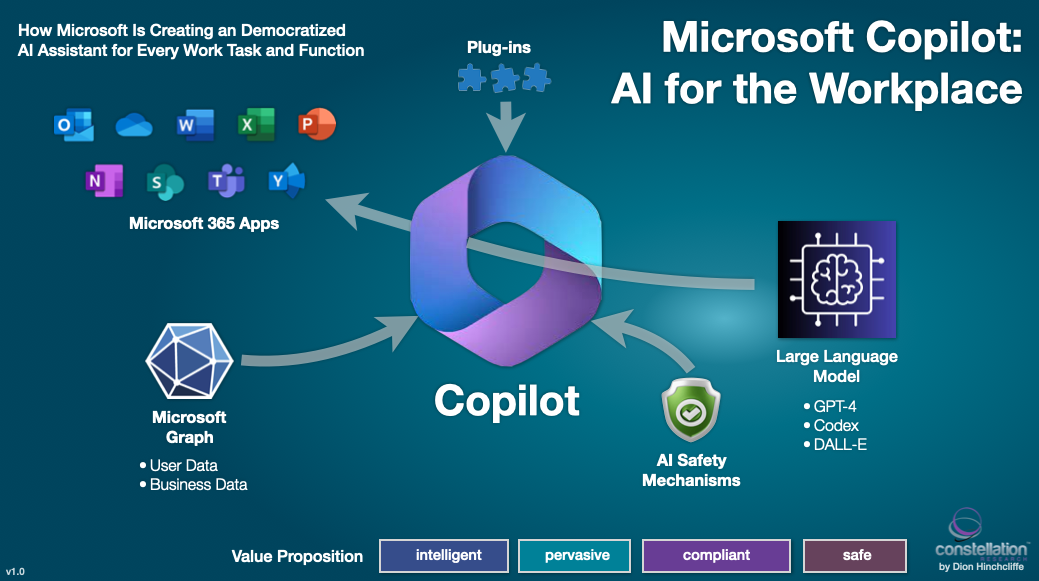

마이크로소프트(Microsoft)는 오픈AI(OpenAI)에 투자하여 GPT 계열 모델을 자사 클라우드 서비스 애저(Azure)와 오피스 제품군에 통합하였다. 코파일럿(Copilot) 브랜드로 오피스365와 결합하여 생산성 향상 도구로 제공한다. 또한 자체 인공지능 모델인 코그니티브 서비스(Cognitive Service)를 통해 언어, 음성, 추천, 이미지 분석 등의 API를 서비스한다.

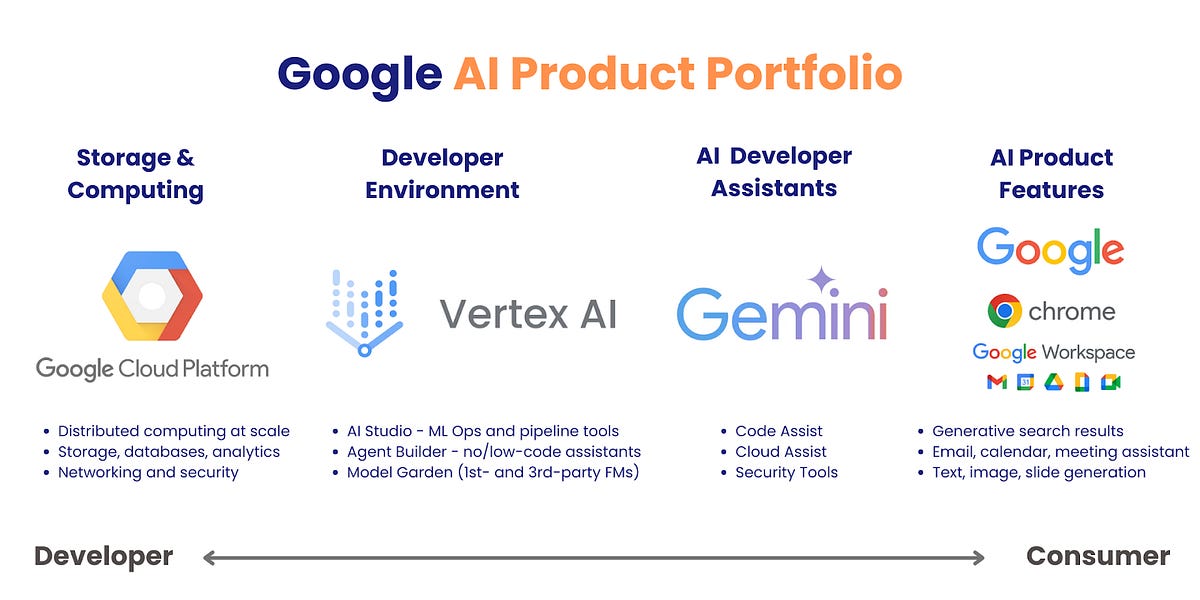

구글(Google)은 알파고(AlphaGo)로 인공지능 기술력을 입증한 후, Google Cloud Platform(GCP)에 기반한 인공지능 서비스와 머신러닝, 딥러닝 워크플로를 제공한다. 대표 서비스로는 Colab(코랩) 주피터 노트북 환경이 있으며, 개발자에게 데이터 전처리, 분석, 시각화 등 전 단계를 지원한다.

IBM은 왓슨x(watsonx)라는 비즈니스 중심의 인공지능 플랫폼을 제공한다. 이 플랫폼은 기업이 보유한 데이터를 활용하여 AI 솔루션을 구축, 확장, 관리할 수 있도록 설계되었으며, watsonx.ai(모델 학습·배포), watsonx.data(데이터 분석·AI 작업), watsonx.governance(AI 거버넌스)로 구성된다.

마이크로소프트나 구글이 기업(B2B)과 일반 사용자(B2C) 모두를 대상으로 마케팅을 하는 것과 달리, IBM은 주로 기업을 대상으로 판매 전략을 세웠다는 점에서 차이가 있다.

국내 시장에서도 인공지능 플랫폼의 기반으로서 클라우드 컴퓨팅의 중요성이 증대하고 있다. 현재 국내 클라우드 생태계는 AWS, 마이크로소프트 Azure, 구글 GCP 등 글로벌 사업자가 주도하고 있으며, 삼성SDS, LG CNS, SK 등 국내 주요 IT 서비스 기업은 경쟁보다 협력을 선택하여 고객이 글로벌 클라우드 서비스를 원활히 활용하도록 컨설팅과 구축을 제공하는 비즈니스 모델을 전개하고 있다.

네이버와 카카오는 자체 데이터센터를 중심으로 클라우드 사업에 적극적으로 투자하고 있다. 네이버는 ‘클로바(Clova)’를, 카카오는 ‘카카오 i’와 ‘카카오미니’를 통해 음성 인식·자연어 처리 등 인공지능 플랫폼 서비스를 제공한다. 전략 컨설팅 기관의 전망에 따르면 2030년에는 전 세계 기업의 70%가 인공지능을 활용하고, 그 경제적 파급효과는 수십 조 달러 규모에 이를 것으로 예측된다. 이에 따라 인공지능 관련 수익을 확보하기 위해서는 클라우드 기반 서비스가 필수적이다.

국내 시장에서 네이버 클로바와 카카오미니는 아마존 알렉사와 유사한 음성 비서형 플랫폼으로 자리매김하였다. 두 플랫폼은 자연어 처리, 음성 인식, 이미지 처리, 컴퓨터 비전, 추천 등 다양한 인공지능 기능을 제공한다. 카카오는 B2B 영역을 우선 공략하여 자동차 인포테인먼트 시스템 등 산업 현장에 ‘카카오 i’를 공급하였다.

글로벌 스마트 스피커 시장 점유율(2020년 4분기 기준)은 아마존 28.3%, 구글 22.6%, 바이두 11.3%, 알리바바 10.8%, 애플 7.8% 순으로 보고되었다. 이는 국내 기업이 플랫폼 경쟁력을 확보하기 위해 생태계 확장 전략이 필요함을 시사한다.

삼성SDS는 대화형 인공지능 플랫폼 ‘브리티(Britty)’를 선보였으며, 이후 데이터 분석 플랫폼 ‘브라이틱스 AI(Brightics AI)’를 중심으로 인공지능 비즈니스를 확대하고 있다.

LG CNS는 멀티 클라우드 기반의 빅데이터·인공지능 플랫폼 ‘DAP(Data Analytics & AI Platform)’을 출시하여 데이터 수집부터 분석까지의 전 과정을 아우르는 서비스를 제공한다.

SK 역시 생성형 AI 경쟁에 합류하여 인사·재무·회계 등 직무별로 특화된 인공지능 서비스를 구성해 제공하고 있다.

중소기업 가운데서는 솔트룩스와 뤼튼이 두드러진다. 솔트룩스는 지식 그래프와 언어 기술을 기반으로 인공지능 플랫폼 ‘아담(ADAMs)’을 출시하였고, 현재는 ‘솔트룩스 AI 클라우드’라는 이름으로 서비스를 제공한다. 뤼튼(wrtn)은 ‘생성형 AI 메가 플랫폼’을 표방하며, LLM 큐레이션과 연동을 통해 사용자 요구에 적합한 모델을 자동 연결하는 방식을 적용하고 있다.

다만 이들 기업의 사업은 플랫폼보다는 솔루션 성격이 강하며, ‘규모의 경제’가 작동하는 플랫폼 산업의 특성상 자체 인프라만으로 대규모 생태계를 유지하기 어렵다. 따라서 클라우드와 데이터 인프라를 보유한 기업과의 전략적 협업을 병행하는 접근이 요구된다.

용어: LLM(Large Language Models) [LINK]

LLM은 대규모 텍스트 데이터로 학습된 고급 인공지능 언어 모델을 가리킨다. 주어진 프롬프트에 대해 사람과 유사한 응답을 생성할 수 있도록 설계된다.

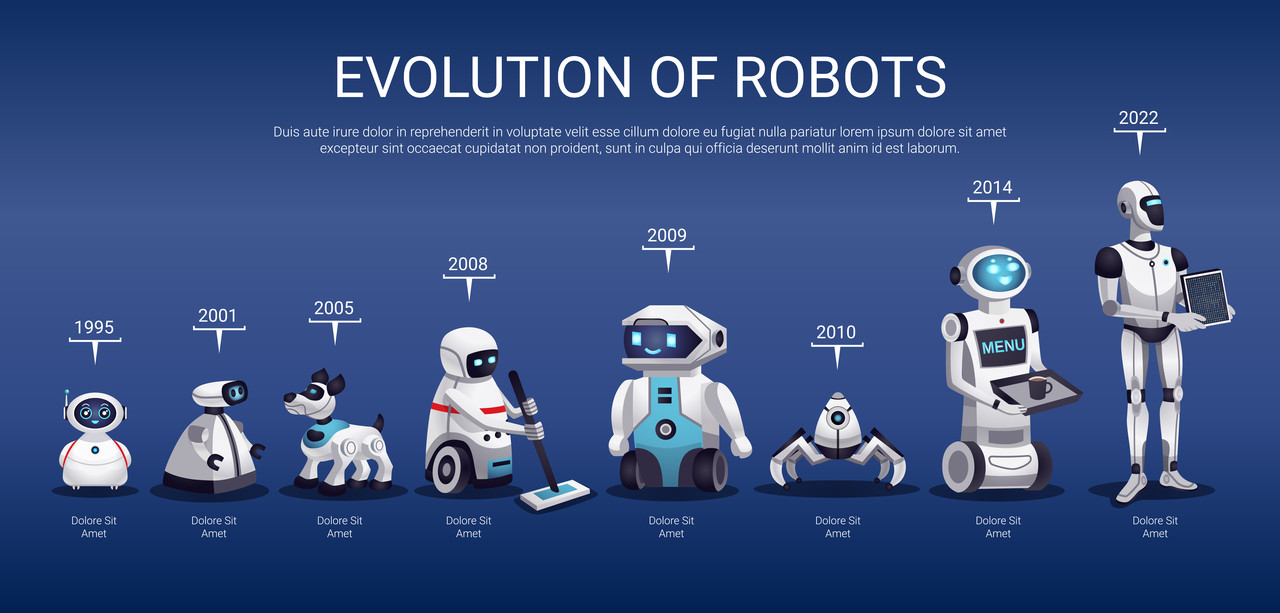

인공지능 서비스(AI Service)는 인공지능 기술을 활용하여 사람에게 제공되는 서비스이다. 무인 스토어, AI 배송, AI 헬스케어, AI 호텔, 시니어케어 AI, 반려로봇 등 다양한 형태로 발전하고 있으며, 각 서비스는 기존 산업 구조를 변화시키고 있다.

아마존의 ‘아마존 고(Amazon Go)’는 고객이 매장에서 물건을 선택한 후 별도의 계산 과정 없이 나올 수 있도록 한 무인 결제 시스템이다. 이러한 매장은 고객 행동 데이터를 수집하여 향후 마케팅과 상품 개발에 활용된다. 국내에서도 편의점 업계가 무인 스토어를 도입하고 있다.

AI 배송은 로봇과 드론을 활용하여 물류와 배송을 자동화하는 서비스이다. 예로, GS리테일의 로봇 배송, 도미노피자의 자율주행 로봇 R2, 배달의민족의 ‘딜리’ 등이 있다. 드론 배송도 상용화되고 있으며, 구글의 ‘윙(Wing)’이 대표적이다.

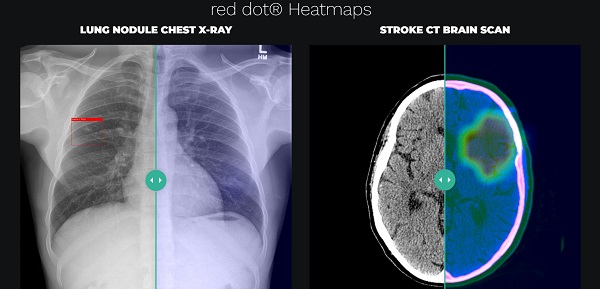

의료 영상 분석과 진단 보조, 3D 시뮬레이션 등 의료 서비스에 인공지능이 도입되고 있다. 메디컬아이피(Medical IP)의 ‘메딥(MEDIP)’과 ‘메딥프로(MEDIP PRO)’가 대표 사례이다.

호텔 서비스에 AI를 적용하여 체크인·체크아웃, 룸서비스, 객실 제어 등을 자동화하고 있다. 국내에서는 KT와 현대로보틱스가 ‘엔봇(Nbot)’을 선보였다.

고령 인구의 생활을 지원하는 AI 서비스로, SKT의 AI 스피커 ‘누구(NUGU)’ 기반의 ‘AI 돌봄’ 서비스와 해외의 에코케어(Echocare) 등이 있다.

정서적 안정과 상호작용을 제공하는 로봇으로, 일본의 ‘파로(Paro)’와 국내 스타트업 토로크(Toroco)의 ‘리쿠(LIKU)’가 있다.